1.はじめに

先回は、ブリュッセル効果の概念をめぐる混乱や誤解を正して正確に理解するため、アニュ・ブラッドフォード(Anu Bradford)教授(コロンビア大学ロー・スクール)により確立されたブリュッセル効果理論の中核を占める「事実上のブリュッセル効果」の概念と発生要件を確認しました。また、「規範上のブリュッセル効果」として、狭義においては「事実上のブリュッセル効果」から派生し、外国政府によるEU型規制の採択を意味し、また、広義においては「事実上のブリュッセル効果」が発生しない状況であっても(企業ではなく)他の国々や国際機構がEU型規制を導入することを意味するという形で整理を行いました。さらに、ブリュッセル効果では事実上および規範上の両方で域外国においてEU法が遵守されるという現象が生じますが、EU法の域外適用の場合と異なり、結果として現地の国内法が適用されないということにはなりません。つまり、事実上のブリュッセル効果では多国籍企業がEU規制を域外国の法に適合する形で遵守し、また、規範上のブリュッセル効果ではEU規制が域外国の法に導入されて運用されます。このように、ブリュッセル効果は現地の国内法の中で発生するわけです。

今回は、以上のような性格を有するブリュッセル効果理論の中核を占める「事実上のブリュッセル効果」(以下、この意味でブリュッセル効果という用語を使用します)に対して、その発生を妨げうる現実のリスク要因を検討します。現在、EUを取り巻く内外の状況においてブリュッセル効果を減じるリスク要因として存在するのは、第1にいわゆるEU規制の「簡素化」(Simplification)、すなわち規制緩和1、第2にトランプ米政権の対EU規制政策とその背後にあるビッグ・テック(Big Tech)2の動向、第3にEU各国内ポピュリズムのEU政策決定への影響です。

それらのリスク要因がブリュッセル効果を減じるのは5つの発生条件3のうち、EUによる規制および遵守確保(enforcement) の能力および(または)EU市民が厳格な基準を選好することが弱まる場合であると考えられます。それらの条件は、絶対的なものではなく、他の国・地域との比較における相対的な意味での規制の能力や厳格さです4。EU規制がすべての側面について他の国・地域より厳格である必要はない一方、より高い厳格性がまったくないならばEU規制の事実上の波及は起こりえないことになります5。

2.ブリュッセル効果の減退リスク要因―ブラッドフォード教授の懸念

ブラッドフォード教授はR・ダニエル・ケレメン(R. Daniel Kelemen)ジョージタウン大学教授およびトマゾ・パヴォーネ(Tommaso Pavone)トロント大学助教授と連名で、本年4月21日付の電子版『フォーリン・アフェアーズ』(Foreign Affairs)誌に

「ヨーロッパは自らを偉大にしているものを失う可能性がある―アメリカの圧力と域内の怨恨がEUの超規制パワーを脅かしている」6

という評論を寄稿しています。そこでは、トランプ米政権の対EU規制政策とその背後にあるビッグ・テックの動向に関連して、次のように述べられています。

「・・・今日、EUはグローバルな超規制パワーとしての影響力を手放そうとしているように思われる。[2025年]1月、メタ創立者のマーク・ザッカーバーグ(Mark Zuckerberg)は、ブリュッセルの[競争法違反に対する]制裁金をアメリカ企業への関税にたとえながら、ヨーロッパに対してアメリカのテック企業への規制を緩める圧力をかけるようトランプ政権に訴えた。ザッカーバーグによれば、EUはアメリカ産業を「搾取」しようとしている。その後のメディア報道では、EUはトランプ政権からの脅しを受けてアップル、グーグルおよびメタに対する調査を棚上げしようとしていることが示された。7」

しかし、その点に触れられた後、トランプ政権の関税や安全保障撤回の脅しをEUはまったくはねつけることができるわけではないが、アメリカ最大の二者間貿易および投資パートナー、また、たいていのアメリカ企業が選ぶ主要な市場としてかなりの影響力を有しているので、それら自体でEU規制者を屈服させることはできないことが指摘されています8。その一方で、

「もしEUがブリュッセル効果を死に絶えさせるとすれば、それは敗北ではなく、不必要な降服の場合である。実際にEUの規制パワーに対する一層大きな脅威は、ヨーロッパの産業界が競争力向上の名の下に規制緩和を求めることのように、EU内部から来るものである9」

として、EUで現在進行中であるサステナビリティ分野などでのEU規制の「簡素化」(Simplification)に強い懸念が表明されています10。

3.コミッションの「差し控え」戦略

EU規制の「簡素化」に懸念を抱く前例として挙げられているのが、上述のケレメン教授とパヴォーネ助教授の調査・研究11により明らかになったEU法の遵守確保(enforcement)の「差し控え」(forbearance)という現象です。2004年11月から2014年10月までコミッション委員長を務めたバローゾ(José Manuel Barroso)氏および2014年11月から2019年11月まで同委員長を務めたユンカー(Jean-Claude Junker)氏の任期にまたがる期間に生じました12。それは、コミッションがいわば「検察官」の立場で、EU基本条約上の義務を履行しない加盟国に履行を促す手続をとり、それに従わない場合にはEU司法裁判所に提訴する「義務不履行訴訟」(EU機能条約第258-260条)13において、2004年から2018年までの間に、コミッションの手続開始が67%減少するとともに、EU司法裁判所への提訴が87%減少しました。しかも、そうした手続や提訴の減少が、ほとんどすべての加盟国および政策分野にまたがり、かつ、その間にEUの東方拡大で加盟国数が倍増し、広く知られた加盟国のEU法違反を伴う一連の危機(ハンガリーおよびポーランドによる「法の支配」違反14)が続いたにもかかわらず生じました15。

この「差し控え」戦略は、バローゾ・第1期コミッション体制の初期に、欧州懐疑主義(Euroskepticism)が当時台頭する中で、加盟国のEU法違反に対して厳格に遵守確保を行うことは加盟国政府の反感を買い、欧州理事会(EU首脳会議)や閣僚理事会でコミッションの政策提案に対する支持を失うおそれがあることが懸念されたことが背景にありました。そこで、バローゾ委員長をはじめとするコミッション指導部は、EUおよび統合プロジェクトへの政府間支持を確保するためEU法違反に対する遵守確保を差し控える選択をしました。このため、コミッション法務部にそれまで任されていた義務不履行手続の開始の可否に関する決定が、2005年初頭からはコミッション委員長およびその命に従って動く事務総局による政治的コントロールの下に置かれるようになりました。また、2007年には「EUパイロット(EU Pilot)メカニズム」16が導入され、EU法不遵守の可能性がある事案についてコミッションと当該加盟国が非公式な政治的対話を行うようになりました。この結果、「差し控え」戦略はコミッションの思惑どおりに加盟国の支持を獲得することに成功するに至りました17。

では、コミッションの「差し控え」戦略による加盟国のEU法違反に対する遵守確保の大幅低下は、ブリュッセル効果にどのような影響を与えたのでしょうか。先述したとおり、EUによる規制および遵守確保(enforcement) の能力というブリュッセル効果の発生条件は、絶対的なものではなく、他の国・地域との比較における相対的な意味での規制の能力や厳格さです。また、EUの訴訟手続には、「差し控え」戦略の対象となった義務不履行訴訟(コミッション(および例外的に他の加盟国)が当該加盟国のEU法違反をEU司法裁判所に提訴することができます)以外に、たとえばビッグ・テックがEU競争法違反によりコミッションから莫大な制裁金を科す決定を受けた場合にその取消を求める取消訴訟や、国内裁判所の事件においてEU法上の争点が存在する場合にEU司法裁判所にその点を付託して先決判決という形で回答を得ることができる先決付託手続が存在します。ブリュッセル効果が関わるEU規制について争われる事案はもっぱら取消訴訟や先決付託手続によります。そのため、「差し控え」戦略のブリュッセル効果に対する悪影響は限定的であるように思われます。この点について、ブラッドフォード教授と意見交換したところ、「差し控え」戦略にもかかわらずブリュッセル効果はビッグテックなどに対して引き続き発生しているという指摘を頂きました18。

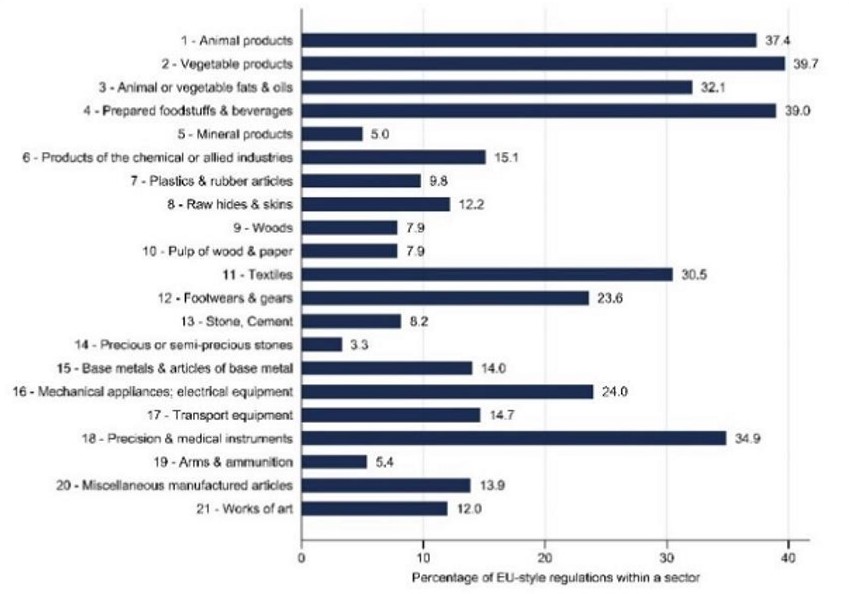

また、その点を「事実上のブリュッセル効果」ではなく「規範上のブリュッセル効果」において裏付ける数字が、コミッション文書に存在します19。「差し控え」戦略の2004年から2014年が含まれる2009年から2019年において、第三国により採用された規制の全件数においてEU型規制の採用割合が高い部門は、野菜産品、調製食料品・飲料、畜産物、精密・医療機器(Precision & medical instruments)および繊維製品であり、当該部門で採用されたすべての規制の3分の1超がEUと同様です20(図表参照)。これは、それらのEU規制が「差し控え」戦略による影響を受けないで「規範上のブリュッセル効果」を生み出したことを示すものであり、その点から「事実上のブリュッセル効果」が発生していることも推定される場合があります。

図表 2009年から2019年において一部門で第三国(83カ国)により採用された規制の全件数においてEU型規制が占める割合21

4.結語に代えて

コミッションが加盟国のEU法違反に対して義務不履行手続による遵守確保を抑える「差し控え」戦略はブリュッセル効果を減退させる要因とはならなかったと判断されます。しかしその一方で、第2期ウルズラ・フォン・デア・ライエン(Ursula von der Leyen)コミッション委員長の下で進められている「簡素化」はEU規制の内容それ自体に関わるため、ブリュッセル効果にどのような影響を及ぼす可能性があるかについては、「差し控え」戦略とは別の視点からの判断が必要とされます。

「簡素化」の発端にあるのは、フォンデアライエン委員長が欧州中央銀行(ECB)前総裁であるマリオ・ドラギ(Mario Draghi)氏に依頼し、コミッション官僚が作成を支援した「欧州のための競争戦略」に関する2024年9月公表の「ドラギ報告」(the future of European competitiveness)です22。この報告書に依拠して作成され、2025年1月公表された「競争力指針」(the Competitiveness Compass)では、「技術革新格差の解消」(Closing the innovation gap)という中核分野の1つを支える手段として、規制負担を抜本的に削減する「簡素化」を目指し、企業の業務負担を少なくとも25パーセント(中小企業の場合は少なくとも35パーセント)削減するという数値目標の下、サステナビリティ報告、デュー・ディリジェンスおよびタクソノミーを簡素化する「オムニバス(Omnibus)法案」の提出が示されました23。それに続いて同年2月公表された「2025年度コミッション作業プログラム」(Commission work programme 2025)にオムニバス法案の提出が確認されています24。それを受けて、同月末に「オムニバス第1法案」(Omnibus I)が公表され、「グリーン・ディール目標が達成されるとともに、企業が競争力を持続するのを確保するため、サステナビリティ分野における根本的な簡素化」を提案しています25。そこで、次稿では「サステナビリティ分野における根本的な簡素化」の法案内容に照らして、想定されている簡素化がどのような性格のものなのかを踏まえつつ、ブリュッセル効果への減退リスクの有無と程度について検討することにします。

-

1. アニュ・ブラッドフォード著、庄司克宏監訳『ブリュッセル効果 EUの覇権戦略 いかに世界を支配しているのか』白水社、2022年、299、300頁。

2. 証券用語解説集(野村證券)、link(閲覧日2025年7月28日)。

3. アニュ・ブラッドフォード、前掲注1、55~107頁。

4. 同上、108頁。

5. Charlotte Siegmann and Markus Anderljung, “The Brussels Effect and Artificial Intelligence”, Centre for the Governance of AI, August 2022, pp. 27–28, link(閲覧日2025年6月22日)。

6. Anu Bradford, R. Daniel Kelemen, and Tommaso Pavone, “Europe Could Lose What Makes It Great”, Foreign Affairs, April 21, 2025, link(閲覧日2025年7月27日)。

7. Ibid.

8. Ibid.

9. Ibid.

10. Ibid.

11. Kelemen, R. D. and Pavone, Tommaso, “Where Have the Guardians Gone? Law Enforcement and the Politics of Supranational Forbearance in the European Union”, SSRN, Dec 27, 2021, link(閲覧日2025年7月24日)。

12. Daniel Kelemen & Tommaso Pavone, “The curious case of the EU’s disappearing infringements”, POLITICO, Jan 13, 2022, link(閲覧日2025年7月27日)。

13. 庄司克宏著『新EU法基礎篇』岩波書店、2013年、149〜158頁。

14. 庄司克宏著『欧州ポピュリズム』筑摩書房、2018年、131〜151頁。

15. R. Daniel Kelemen & Tommaso Pavone, 前掲注12。

16. “EU Pilot”, European Commission, link(閲覧日2025年7月27日)。

17. 同上。

18. ブラッドフォード教授による2025年7月2日付メール回答(筆者による要約)。

19. “2023 Annual Single Market Report: Single Market at 30”, SWD(2023) 26 final, PART 1/5, Brussels, 31.1.2023, pp. 23–24, link(閲覧日2025年7月27日)。

20. Ibid.

21. Source: European Commission calculations based on Non-Tariff Measures data from TRAINS-UNCTAD.

22. The Draghi report: A competitiveness strategy for Europe, Publications Office of the EU, 9 Sep 2024, pp. 68–69, PDF(閲覧日2025年7月28日)。

23. A Competitiveness Compass for the EU, COM(2025) 30 final, Brussels, 29.1.2025, pp. 18–19, PDF(閲覧日2025年7月28日)。

24. Commission work programme 2025, COM(2025) 45 final, Strasbourg, 11.2.2025, pp. 2–3, PDF(閲覧日2025年7月28日)。